La scenografa Eleonora Peronetti lo ha definito «il posto più bello del mondo». Eppure non ci sono cattedrali o prodigi della natura da ammirare. E’ in questo luogo, però, che può realizzarsi ogni sogno, può essere creato un cielo o una foresta, un palazzo barocco o un giardino giapponese.

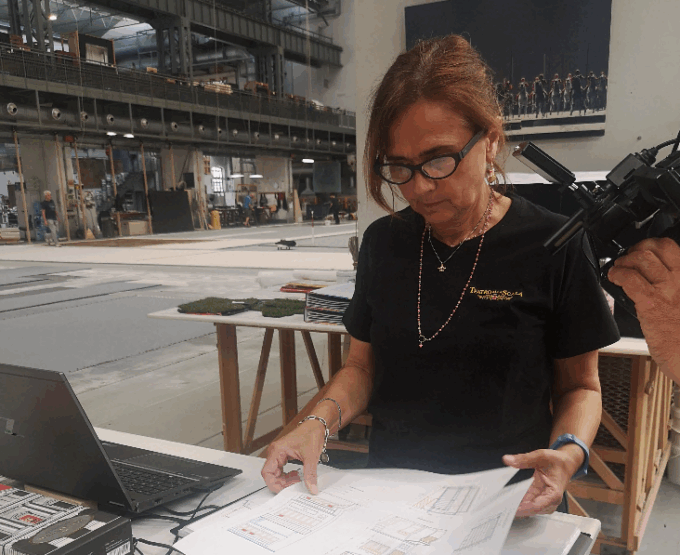

In viaggio tra i segreti del Teatro alla Scala di Milano con la capo scenografo Emanuela Finardi

I laboratori del Teatro alla Scala di Milano sono un regno laborioso di creatività, ingegno e tecnica. Riuniti, dal 20 febbraio 2001, all’ex insediamento industriale delle acciaierie Ansaldo a Milano, dispongono di 20mila metri quadrati, divisi in tre padiglioni intitolati al regista Luchino Visconti, allo scenografo Nicola Benois e al costumista Luigi Sapelli. Uno spazio dove, oltre a essere custoditi più di 60mila costumi di scena, sono presenti le sale prova per il coro e uno spazio scenico per le prove di regia perfettamente corrispondente al palcoscenico del Piermarini. In una stagione si realizzano 800-1.000 nuovi costumi e 1.500 circa vengono ripresi e messi a misura dal repertorio del magazzino. E poi le scenografie per tutti gli allestimenti. Nei laboratori i modellini raccontano una storia di dettagli e unicità.

A guidarci in questo universo è Emanuela Finardi, capo scenografo. Ha studiato all’Accademia di Brera poi, superando il concorso, all’Accademia del Teatro alla Scala. Ha girato il mondo lavorando anche in produzione, ma sentiva la mancanza della fisicità del laboratorio, dei materiali, del lavoro d’insieme che diventa famiglia, ed è tornata “a casa”.

La Scala era il suo sogno?

«Un amore a prima vista, qualcosa che ho desiderato fortemente e che con impegno ho ottenuto. Ricordo la prima volta che ci sono stata da spettatrice. Quasi sei ore di coda, al freddo, per acquistare i biglietti quale regalo di Natale anche per mia mamma, la gentilezza del personale e poi la sera del Barbiere di Siviglia. Ci sono tornata ancora per il Lago dei cigni. Non avrei mai pensato, in quei momenti, di entrare in Accademia: ho ancora ben presente cosa stessi facendo, quando arrivò la telefonata di Danielli “sei stata presa nella rosa dei sei”. Un’emozione fortissima. E poi diventare dipendente del Teatro e da 10 anni essere capo scenografo».

Come nasce una scenografia?

«Dall’idea di un team creativo esterno (composto da regista, scenografo, costumista e light designer) che presenta un progetto. Qui lo studiamo, lo destrutturiamo, realizziamo una serie di disegni tecnici e lavoriamo per trasformarlo da carta a materia, utilizzando i più svariati materiali e i colori. Un’operazione corale. Noi realizziamo solo per la Scala: dalle strutture alle singole statue, ai bassorilievi. Abbiamo la fortuna di avere uno spazio grandissimo, disposto su un piano unico, molto democratico, con preziose balconate che permettono una corretta visione d’insieme».

Quanto tempo occorre?

«Diciamo tre mesi ma non si lavora su un unico allestimento. Nella scorsa stagione ci sono stati 25 titoli ed è chiaro quindi che si sovrappongono più opere. Il percorso è rigoroso, con un calendario fitto e scandito da orari precisi per consegnare scenografie perfette. Non si ha spazio per la casualità, tutto deve essere preciso e millimetrico. Siamo attenti a non sprecare nulla seppure il processo sia costoso».

In quanti siete?

«Un centinaio di professionisti suddivisi nei vari settori: scenografie, scultura, costruzioni, sartoria, presidio medico, servizi».

Come lavorate?

«L’arte della scenografia è nata in Italia e questo determina un grande orgoglio, ma anche un grande senso di responsabilità. Oggi ci avvaliamo di nuove tecnologie, siamo pronti a sperimentare ma non dimentichiamo la storia e la tradizione: sappiamo accogliere le installazioni ma anche dipingere i fondali; abbiamo le macchine per i controlli numerici ma assembliamo a mano come si legge nei trattati di Diderot. Non siamo un teatro di tradizione ma un teatro che guarda avanti».

Quale la caratteristica che distingue il vostro percorso?

«L’eccellenza del “fatto a mano”, una caratteristica molto italiana (e lo riscontriamo nella moda, nella cucina…) e di cui sono molto fiera. La scenografia, l’opera non sono per pochi ma sono rappresentativi di un intero Paese».

Per questo si tramandano le competenze?

«I laboratori non sono mai stati chiusi, nemmeno nei momenti più difficili. Qui si tramanda cultura. Vi è nel codice etico l’obbligo formativo e la sapienza del mestiere passa di generazione in generazione».

Si riutilizzano le scenografie realizzate?

«Non la parte connotata artisticamente: in quanto opera con diritti d’autore viene conservata nei magazzini. Si recupera tutto il materiale generico come la muta (le quinte, i soffitti), i corpi di ferro con le ruote, il girevole, i praticabili come le scalinate, i graticci per le luci, in parte i fondali. Ci sono opere che vengono riportate in scena da 60 anni, penso a La bohème di Zeffirelli, e le scene sono le stesse. Altre opere, magari più sperimentali, non vengono riprese e il Consiglio d’amministrazione può decidere di demolire, recuperando sempre quanto possibile».

Quali emozioni si provano con questo mestiere?

«Forti. Quando consegni il tuo lavoro ai colleghi di palco è come se ti staccassi da un figlio che se ne va di casa. Non sei più tu a parlare del tuo spettacolo e un po’ soffri. Poi la Prima con l’opera che diventa del pubblico, ma tu il distacco lo hai già superato e ti emozioni per i cantanti, per la loro tensione. Io amo vederla dal palco, da una prospettiva interna. Poi ci sono gli incubi… soprattutto uno mi sveglia».

Quale?

«Pensare di aver dimenticato di realizzare la scenografia per il quarto atto. Peccato che quell’opera, alla quale sto lavorando, non preveda un quarto atto!».

Riuscite sempre a soddisfare i registi?

«Nessun regista si è mai sentito tradito, anzi, tutti ci ringraziano per la passione e la competenza e ci esportano nel mondo quale esempio e modello».

Consiglierebbe il suo lavoro a un giovane?

«Come per tutti i mestieri artigianali è difficile trovare personale. E’ vero che le mani si sporcano e si fa fatica ma si segue tutta la filiera dall’idea al prodotto, ogni volta è diverso e il risultato viene visto da milioni di persone, dal vivo e in tv. E’ appagante a tutti i livelli. A questo si aggiunge la bellezza di tramandare la cultura italiana e la possibilità di lavorare in squadra, in modo circolare. Dovremmo forse raccontarlo di più per far meglio comprendere la meraviglia. Non si può non rimanere coinvolti».

Più uomini o donne al lavoro?

«Era un mestiere di prevalenza maschile perché in laboratorio esisteva il mito errato della forza fisica: ora in scenografia si è raggiunta la parità e in costruzioni ci sono 4-5 donne così come, di contro, in sartoria 4-5 uomini. Il teatro è molto democratico».

La “sua” opera del cuore?

«Il Fidelio del 2014 perché è stata la “mia” prima opera da capo scenografo: uno spettacolo mastodontico, con un regista esigente».

Il desiderio realizzato?

«La Norma, appena andata in scena. Un titolo al quale non avevo mai lavorato, che mancava alla Scala da 48 anni. Un tabù, legato alla Callas, che è stato infranto, nonostante le critiche per quanto riguarda le scelte registiche… A me è piaciuta tantissimo».

Il sogno nel cassetto?

«Rifare La bohème. Mi piacciono le sfide, l’innovazione. Tengo aperta la mente per poter giudicare da pubblico, perché si può sempre migliorare. Gli spettacoli più divertenti da preparare sono i balletti perché hai i fondali da dipingere ma sono i meno sfidanti. Nelle opere, invece, devi risolvere la parte tecnica, guardare avanti, far sì che l’ingranaggio funzioni. Tutto in dimensioni smontabili e caricabili sui camion per arrivare a Teatro».

E sul palco del Teatro, poi, inizia un’altra magia.