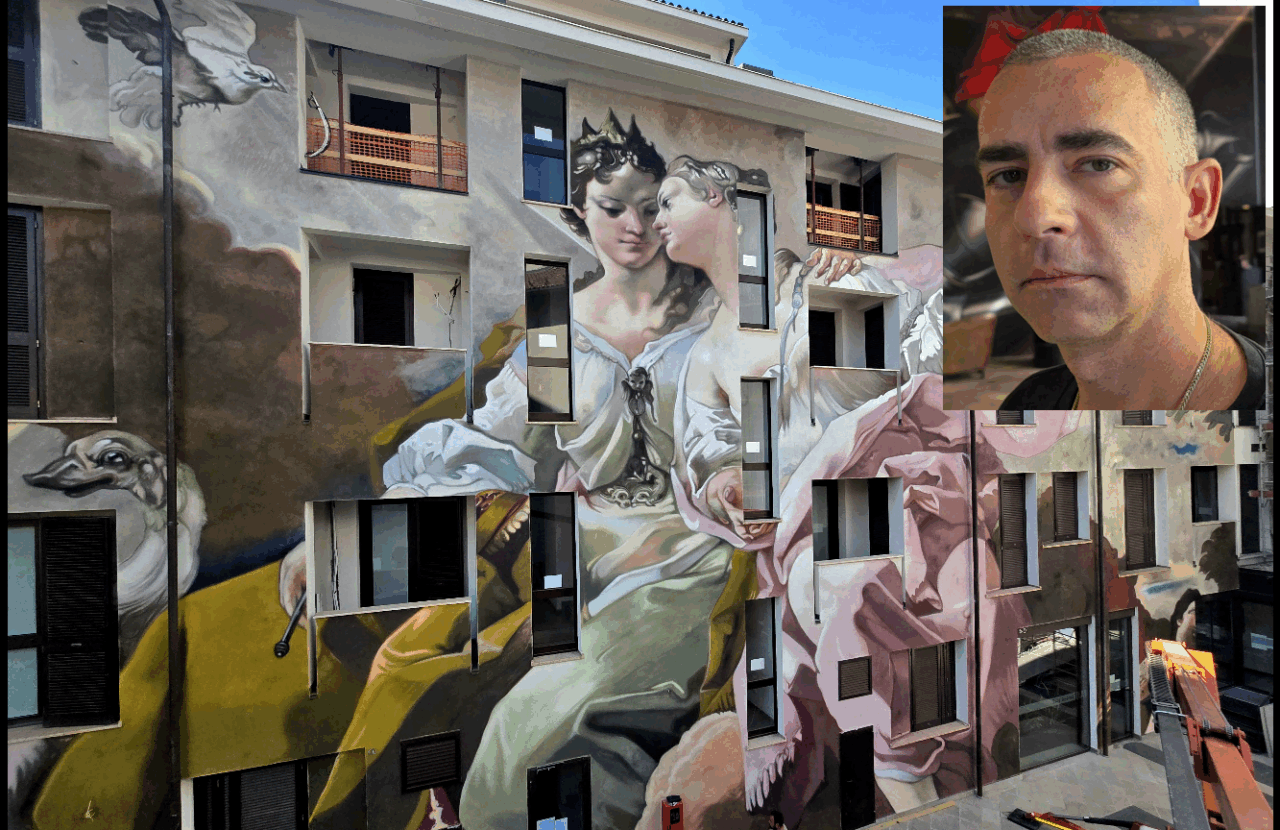

Portare le grandi opere all’esterno dei musei e realizzare grandi copie sui muri con ponteggi e bombolette spray. E’ quello che fa Andrea Ravo Mattoni, classe 1981. L’artista italo svizzero vive a Varese e da poco ha conquistato anche il quadrilatero della moda di Milano.

Come è nata la sua passione per l’arte?

«La mia è una famiglia d’artisti. Nonno Giovanni Italo Mattoni era un illustratore di figurine Epic, papà Carlo grafico e artista concettuale e comportamentale. Ho respirato arte fin da piccolo e a 14 anni mi sono appassionato ai graffiti e alle bombolette spray. Dagli anni 2000, in parallelo alla frequenza dell’Accademia di Brera, mi sono dedicato a una ricerca più tradizionale, utilizzando l’olio acrilico e appassionandomi alla tecnica della pittura classica. Da qui è nata l’idea di un progetto che potesse unire la tecnica e la tradizione antica della copia, con le bombolette, in una rilettura contemporanea».

Quale la filosofia che sottende al progetto?

«Portare le grandi opere all’esterno dei musei, legando strada e museo come in un filo d’Arianna, in dialogo con il territorio. A Novara, per esempio, ho realizzato “Gli angeli sognanti” di Gaudenzio Ferrari, un quadro rubato nel 1970 e così “restituito” alla città».

Come artista, come si definisce?

«Un artista d’arte contemporanea, etichettato come street artist. Non rinnego il passato da graffiti writing, che non ha nulla a che vedere con la street artist, ma ora faccio arte pubblica, lavoro di giorno, attraverso progetti istituzionali. Molti street artist lavorano ancora nell’anonimato e nell’illegalità: alcuni sono osannati come Banksy, altri sono additati come vandali e mi sembra un paradosso. L’arte pubblica esiste da sempre: basti pensare agli affreschi esterni delle chiese più antiche».

Ha creato un suo stile?

«Un linguaggio riconoscibile ma traducendo quadri esistenti, utilizzando grandi dimensioni e le bombolette che non sono così usuali se non nello stencil».

Quanto ci si sporca?

«Tantissimo perché il colore è ovunque! Ho delle scarpe apposite e vestiti che cambio spesso, guanti in lattice e mascherina quando lavoro. E poi sono in quota, come se fossi sempre in cantiere».

L’opera che porta nel cuore?

«Il primo lavoro in Francia, all’università di Nanterre, in collaborazione con il museo del Louvre. E poi a Varallo Sesia, “Davide e Golia” di Tanzio di Varallo e ancora, a San Paolo, in Brasile, per i 60 anni di gemellaggio della città con Milano, La conversione di San Paolo di Moretto da Brescia, mai fotografato prima e conservato nella chiesa di Santa Maria del Celso a Milano; è diventato un’opera di 45 metri lungo una delle arterie principali della città brasiliana».

E Milano?

«Ho realizzato “Allegoria della giustizia e della pace” di Corrado Giaquinto in uno dei luoghi più importanti al mondo per la moda. Non avevo mai lavorato a Milano, avevo ricevuto proposte ma non si erano concretizzate: questa l’ho accettata subito. La difficoltà era determinata dalle molte finestre presenti e poi dai 40 gradi di agosto col sole a picco. Per questo ho impiegato due settimane per terminare l’opera e non una come solito».

Quanto studia per realizzare le sue opere?

«Molto studio del quadro e molta ricerca per il discorso cromatico, nella scelta dei colori da ordinare, che spesso arrivano dalla parte opposta del mondo e che non posso sbagliare. Poi è necessario ottenere misure precise con il laser e prenotare il giusto braccio meccanico. Insomma, molta logistica e molta comunicazione con i committenti. E poi il bozzetto, la squadrettatura, la stampa plastificata a prova di pioggia, il drone per controllare l’avanzare dell’opera senza scendere dal ponteggio».

Si prepara anche fisicamente?

«Non bevo alcol, non fumo, non bevo caffè e mi alleno a corpo libero per affrontare con il corpo e con la testa ciò che devo realizzare».

Mentre lavora a cosa pensa?

«Ascolto musica classica all’inizio ed elettronica verso la fine per andare più veloce».

Ha un colore preferito?

«Nella pittura uso spesso i toni del marrone, ma sono esigenze legate alle opere che riproduco; per il mio abbigliamento utilizzo spesso il nero, ma non ho un colore che sento mio».

Quali commenti la soddisfano?

«Le lodi che arrivano dai docenti di storia dell’arte, dagli addetti ai lavori; si tratta di una sorta di medaglia al merito. Ovviamente sono contento anche se mi apprezza lo studente delle scuole medie».

Il messaggio ai giovani?

«Ho avuto successo a 35 anni, prima ero un artista ma in parallelo svolgevo mestieri diversi: tatuatore, telefonista, operaio, ormeggiatore. Non bisogna mai arrendersi. Capisco che oggi è più difficile a causa della pressione devastante dei social, dell’ansia da prestazione, ma non si deve mollare».

Il successo l’ha cambiata?

«Sono sempre io ma ho dovuto abituarmi a parlare con i giornalisti (all’inizio non ero proprio capace) e a viaggiare. Parlo bene il francese, abbastanza l’inglese e con l’intelligenza artificiale sono facilitato in tutte le altre».

Utilizza l’intelligenza artificiale?

«In questi ultimi tre anni e mezzo sto sviluppando un progetto proprio per addestrare l’intelligenza artificiale che ho fondato a creare opere partendo dai miei modelli. Dietro vi è un grande lavoro a mano libera».

Il libro sul comodino?

«Asimov, Il ciclo della fondazione e un manga, Alita».